河川の氾濫、土砂災害、都市型の浸水など、水害は「まさか」と思っていた場所で突然起こることがあります。

「まだ大丈夫」と思っているうちに避難が難しくなるケースも少なくありません。

だからこそ、日頃から正しい知識を持ち、いざという時に迷わず行動することが命を守るカギとなります。

この記事では、水害発生時にとるべき基本的な行動、避難のタイミングの見極め方、そして事前に準備しておくべきポイントについて分かりやすく解説します。

水害発生時の行動

ではさっそく、実際に水害が発生した場合、どうすればいいのか、順番にみていきましょう。

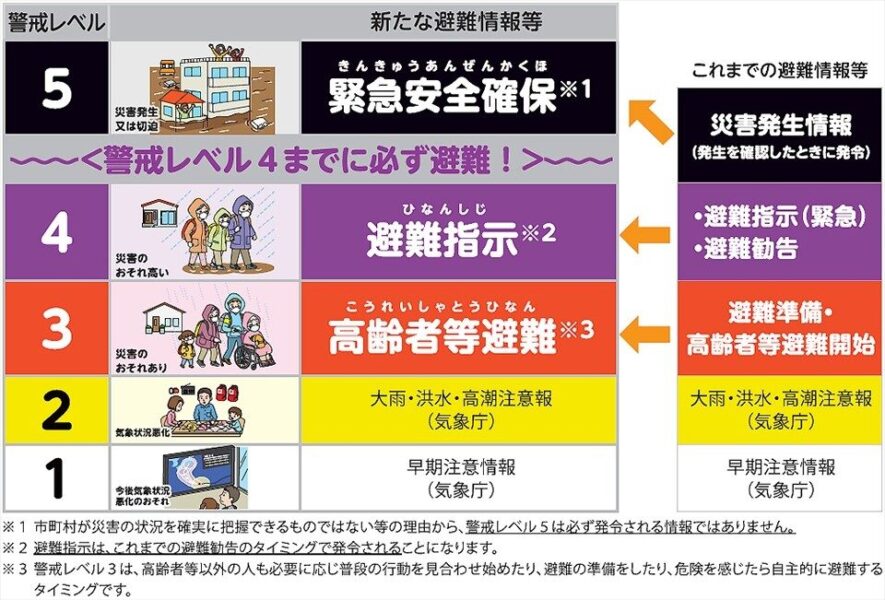

画像:内閣府「新たな避難情報に関するポスター・チラシ」より引用

まずは上の図を見てください。これは2019年に導入された「大雨警戒レベル」です。

災害発生の危険度が高くなるほど警戒レベルの数字は大きくなります。

水害警戒レベル情報は、気象庁の公式サイトや国土交通省の川の防災情報などで確認できます。

警戒レベル別 取るべき行動

警戒レベル1から順に取るべき行動を解説します。

【警戒レベル1】災害への心構えを

災害発生の危険性はまだ低い段階ですが、最新の防災気象情報をチェックし心構えをしておきましょう。

<するべきこと>

・テレビ・ラジオ・インターネット・防災アプリなどを活用し、常に最新の情報が得られる状態にしておく

【警戒レベル2】ハザードマップなどで避難行動を確認

気象庁から「大雨注意報」や「洪水注意報」などが発表される段階で、今後、災害が発生する可能性が高まってきたことを意味します。

まだ避難が必要な状況ではありませんが、状況は刻々と変化するため、「いつでも避難できる準備」を整えておくことが大切です。

<するべきこと>

・自分が住んでいる地域のハザードマップを再確認し、水害のリスクがどこにあるかを把握する

・自宅や職場、学校などが浸水想定区域にあるか、または土砂災害の危険区域に近いかをしっかり確認

【警戒レベル3】危険な場所から高齢者等は避難

市町村から「高齢者等避難」が発令された段階で、水害や土砂災害の危険が現実味を帯びてきていることを示します。

<するべきこと>

・避難に時間がかかる高齢者や障害のある方は危険な場所から安全な場所へ避難する

・土砂災害の危険性がある区域や急激な水位上昇のおそれがある河川沿いに住んでいる人も準備が整い次第、避難する方がよい

・それ以外の人も普段の行動を見合わせいつでも避難できるようにしておく、危険を感じたら自主的に避難

【警戒レベル4】対象地域住民のうち危険な場所にいる人は全員避難

市町村から警戒レベル4「避難指示」が発令された段階です。

<するべきこと>

・対象地域の人は全員速やかに危険な場所から避難する

!!!! 避難の判断は「早め」が鉄則です !!!!

警戒レベル4を確認したら、ためらわず避難を開始してください。

警戒レベル5になってからでは、安全な避難が難しいです。

警戒レベル4までに必ず避難してください。

【警戒レベル5】命の危険

市町村から警戒レベル5「緊急安全確保」が発令された段階です。

既に災害が発生しているか又は災害が発生直前であったり、確認できていないもののどこかで既に発生していてもおかしくない状況で、命の危険が考えられます。

警戒レベル5になってからでは、避難場所への移動は手遅れになっているおそれがあります!

上記図にも書いてあるように、警戒レベル4までに必ず避難してください。

参考:政府広報オンライン

水害の注意点

ここからは、避難の際の注意点についてみていきましょう。

避難時の服装

命を守るためには「服装」がとても重要です。

避難先までの移動は危険を伴うこともあるため、適切な装備でケガや事故のリスクを減らすようにしましょう。

<<水害時の避難に適した装備>>

□上着 → 長袖や速乾性のある服(濡れても体温を奪われにくい素材が◎)

□ズボン → 長ズボン(ケガ防止のため肌の露出を避けること)

□靴 → 運動靴や防水性のある靴(長靴は水が入ると逆に危険、脱げにくく、歩きやすい靴が〇)

□レインウェア → カッパやポンチョ(両手を空けた方がいいので、傘は避ける)

□手袋 → すべり止め付きの軍手等(瓦礫や枝でのケガを防止できる)

□帽子 → 落下物対策や防寒・防暑のためにあると便利

□ヘッドライト → 両手が使えるヘッドライト型の懐中電灯が理想的

車での移動はなぜ危険?

「徒歩よりも車で避難した方が安全」と考えがちですが、実はこれは非常に危険なのです。

冠水した道路では、車は想像以上に簡単に動かなくなります。

水深がわずか30cm程度でも、車は浮き始めてタイヤが地面に接しなくなり、ハンドルやブレーキが効きにくくなってしまいます。

50cm以上になると、ほとんどの乗用車は浮かび上がり、流されてしまう危険性があります。

冠水した道路ではマンホールの蓋が外れていたり、路面が陥没していたりするのでとても危険です。

アンダーパスやトンネルのような低い場所では、あっという間に水がたまり、車ごと水没する危険性が極めて高くなります。

また、エンジンに水が入れば車は停止してしまいますし、車内に水が入り込めばドアが水圧で開かなくなり、脱出が困難になってしまうでしょう。

過去の被害では、避難中に車ごと流され命を落としたケースもあります。

浸水前に避難することが大事

命を守るために最も重要なのは、「浸水する前に避難すること」です。

水害は一見、ゆっくり進行するように思えますが、実際には短時間で状況が急変することが多く、逃げ遅れは命取りになります。

特に危険なのは、「まだ大丈夫だろう」と油断してしまうことです。

避難のタイミングを逃し、浸水してから避難しようとしても、足元が見えず転倒したり、流されたりする危険が高まってしまいます。

避難情報や気象警報をこまめに確認し、「警戒レベル4(避難指示)」が出た時点で速やかに避難することが基本です。

万が一避難が間に合わなかった場合には、無理に外に出ず、建物の2階以上など高い場所への垂直避難を行いましょう。

水害復旧ならクリーンメイトにお任せください

本記事では、もしも水害が起きたらどうする?いつ避難すればいい?という部分に焦点を当てて解説しました。

【内容まとめ】

・警戒レベル別に避難準備、避難を行う

・「自分は大丈夫」は危険な思い込み

・正しい知識が命を守る

・迷わず行動することが重要

水害復旧でお悩みでしたら、プロである私たち業者にまずはお気軽にご相談くださいませ。

現在悩まれている方にとって本記事の内容がお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました。